自行造字申请商标的可行性与风险解析

随着商标注册量激增,许多申请人发现常用汉字组合逐渐枯竭,于是萌生「自创汉字」申请商标的想法。从法律和实践层面看,这种做法存在独特的机遇与挑战。

一、造字商标的法律可行性

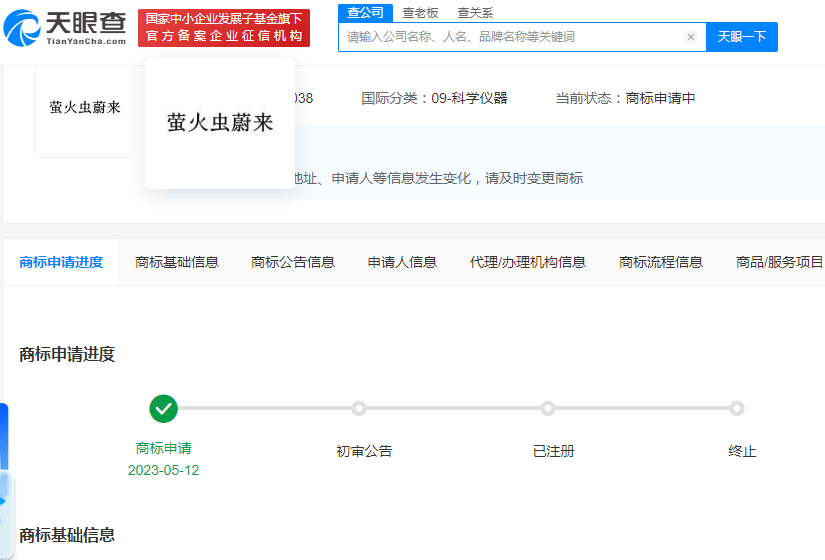

根据《商标法》第八条规定,商标可由文字、图形、字母等要素组合而成,其中「文字」并未限定必须为现有汉字。理论上,符合「可视性标志」要求的自创字形具备注册基础。实践中,国家知识产权局曾核准过部分经过艺术化设计的创新字形,例如某科技公司融合「云」与「算」结构的自创字商标。

二、核心审查标准解析

1. 显著性认定

自创字符需具备强辨识度,若仅对现有笔画简单重组,可能因「缺乏显著特征」被援引商标法第十一条驳回。例如将「木」与「林」叠加的设计,易被认定与行业通用元素关联度过高。

2. 禁用条款规避

需确保新字形不违反商标法第十条,包括但不限于:

- 不与国旗、国徽等标志构成相似

- 不带有民族歧视性寓意

- 非特定行业通用符号变体

3. 公共秩序考量

2021年某申请人提交的「■▲◆」组合字符因涉嫌破坏汉字规范体系被驳,审查意见指出「非必要的文字创造可能造成文化传播障碍」。

三、实操风险预警

1. 消费者认知成本

调研显示,生造字商标的品牌记忆度比常规汉字低42%,需投入更高宣传成本建立认知关联。

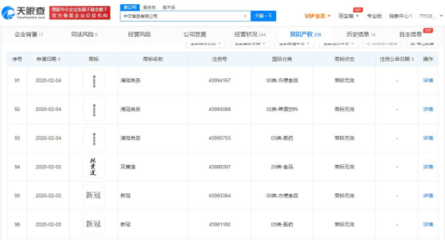

2. 权利维护困境

维权时需先证明该字符已通过使用获得第二含义,某服装品牌「㗊」字商标侵权案中,权利人因未能举证市场认知度而败诉。

3. 系统兼容障碍

部分自创字符无法在政务系统、商品编码库中正常显示,某智能硬件企业商标在海关备案时因字符库缺失导致清关延误。

四、优化策略建议

1. 采用「传统结构+局部创新」设计,如保留常见偏旁部首

2. 提前进行跨平台兼容测试(Unicode标准认证)

3. 同步申请版权登记强化保护

4. 准备至少3年使用证据储备

自创字商标如同双刃剑,虽能突破资源困局,但需承担更复杂的法律论证责任。建议申请前委托专业机构开展显著性评估,并制定长期品牌培育方案,方能在创新与合规间找到平衡点。

如若转载,请注明出处:http://www.hzpb888.com/product/209.html

更新时间:2026-02-22 04:38:34